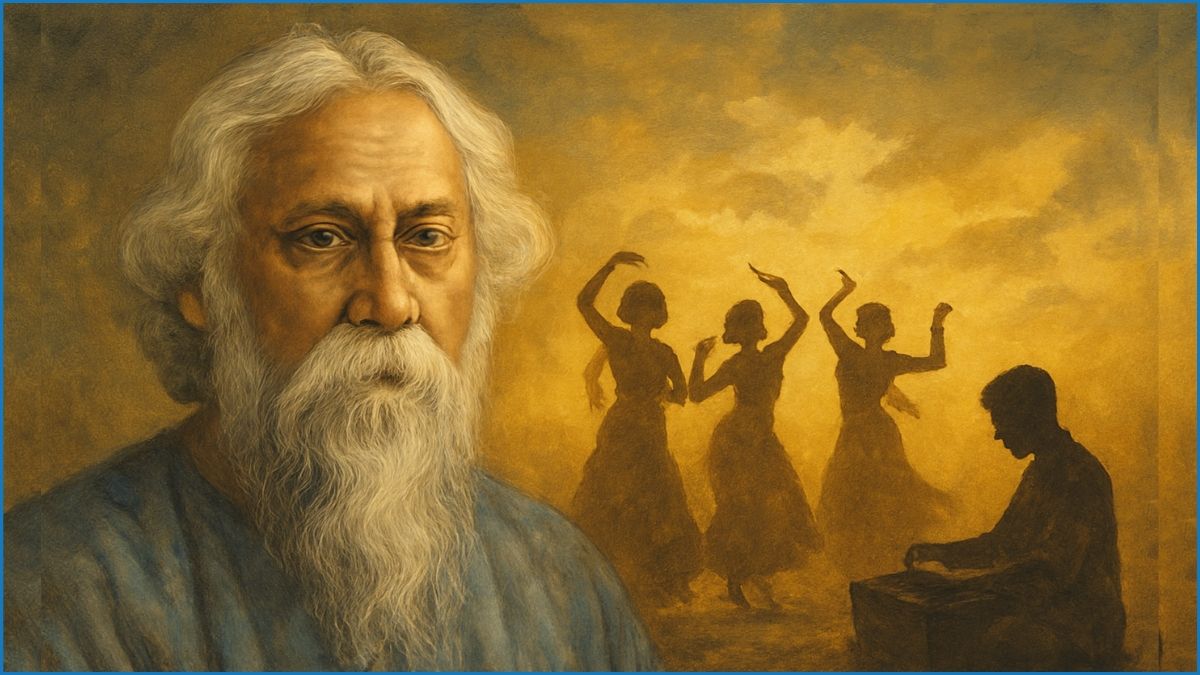

আজ ২২শে শ্রাবণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। গতকাল থেকেই প্রকৃতি তার যাবতীয় ঐশ্বর্য দিয়ে স্মরণ করছে কবিকে। শ্রাবণবৃষ্টি ঝরছে অঝোরে।

দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষীরা নানা আয়োজনের পশরা সাজিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কবির প্রতি। কিন্তু তবুও যেন মনের গভীরে এক প্রশ্ন জেগে ওঠে— আমরা কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথকে চর্চা করছি? এ প্রশ্নের আগে অবশ্য আরও প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন হলো— কেনো রবীন্দ্রনাথ চর্চা করতে হবে? বা কতটা জরুরি? কী তাঁর শক্তি?

কেনো রবীন্দ্রনাথ জরুরি— এ প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির পরিচয় নির্মাণের এক মহৎ শিল্পী। বাঙালি সংস্কৃতির যে বিনির্মাণ প্রক্রিয়া হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথই তাকে সফলভাবে একটি রূপরেখা দিতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানি আমলে শাসকগোষ্ঠী খুব ভালোভাবেই বুঝেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সাংস্কৃতিক শক্তির প্রধানতম উৎস। সে কারণেই যখন সমগ্র পাকিস্তানে তথাকথিত ‘পাকিস্তানি সংস্কৃতি’ দাঁড় করানোর প্রয়াস চলছিল, তখন বাঙালি সংস্কৃতির মূল শিকড়ে আঘাত হানার প্রয়োজন দেখা দিল— আর তাই রবীন্দ্রনাথের ওপরই দেওয়া হলো নিষেধাজ্ঞা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি যে শক্তি ধারণ করে, তা কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় না। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির কাঠামো দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিস্থাপন করা ছিল একেবারেই অসম্ভব— তা প্রমাণিত। তাই প্রশাসনিক শত বাধা উপেক্ষা করেও রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল। সেই বাণীতে মানুষ খুঁজে পেল সাহস ও শক্তি।

সংক্ষেপে বললে, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে গড়ে তোলেন শক্ত-সমর্থ মানুষ হিসেবে— আর মানুষের এই মিলিত শক্তিই পারে জাতি হিসেবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

মনেরে আজ কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে।

রবীন্দ্রনাথ চর্চা হয়তো হচ্ছে, একেবারে কম নয়। সবাই মিলে তো আর একসঙ্গে গান গাওয়া শুরু করবে না, সব কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য পাঠের আসরও বসবে না, কিংবা ‘রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা’ বা ‘রবীন্দ্রভাবনা’ বিষয়ক সভা-সেমিনার প্রতিদিন সরগরম হয়ে উঠবে— তাও নয়। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ কেউ গান গাইছে, কেউ কবিতা পড়ছে, কেউ রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করছে। কেউ তাঁর অন্য কোনো সৃষ্টির স্বাদ নিচ্ছে। কেউ বা নীরবে, একান্তে, কবিকে অঞ্জলি দিচ্ছে। এমনই তো হবার কথা। এবং তা কিছুটা হলেও হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে এ চর্চা যে একরকম হবে, শতবর্ষ আগেই কবি জানতেন। প্রবল আত্মবিশ্বাস না থাকলে লেখা যায় না—

সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,

কবি এক জাগে—

কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়

কত অনুরাগে

একদিন শতবর্ষ আগে।

আজি হতে শতবর্ষ পরে

এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি

তোমাদের ঘরে?

বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানের বিস্তার চোখে পড়ার মতো। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও তাঁর গান অত্যন্ত শক্তিশালী— কখনো কখনো তাঁর কবিতার চেয়েও। এখন আমাদের দেশে অনেক তরুণ-তরুণী রবীন্দ্রসংগীত শিখছে। শেখানোর মতো শিক্ষকরাও তৈরি হয়েছে। কিন্তু শেখা আর শেখানোর উদ্দেশ্যটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না— এখানেই এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়। চলনে-বলনে রাবীন্দ্রিক হবার চেষ্টা চোখে পড়ে, প্রায়শই। নিজেকে ‘রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী’ হিসেবে প্রমাণের জোর প্রচেষ্টা দেখা যায়। সুরবোধ এবং গলার আওয়াজ ভালো হলেও, বড়জোর গায়ক হতে পারছেন কেউ কেউ— শিল্পী নয়, বোধহয়।

এ কথাটা জোর দিয়েই বলা যায়— শিল্পী আর গায়ক হওয়া এক কথা নয়। শিল্পী হওয়া মানে তো কেবল গলায় সুর তোলা নয়, অন্তর দিয়েও স্পর্শ করা। কানের অন্দর দিয়ে ঢুকে মনের গভীরকে আন্দোলিত করতে পারা। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরে যে গভীরতা, যে ভাব, যে অর্থ নিহিত— তার থেকে আজকের অনেক গায়কই অনেক দূরে। দুঃখের বিষয়, তারা এ সত্য উপলব্ধিও করতে পারেন না। তারা কেবল বাইরের রূপটাকে রপ্ত করাতেই ব্যস্ত। সেটাকেই সফলতা বলে ধরে নিচ্ছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা যেন ফ্যাশনের উপকরণে পরিণত হচ্ছেন। কেউ কেউ ‘রবীন্দ্র সুর’ অনেক জায়গায় ‘ফিউশন’ নামের মোড়কে বিকৃতও করছেন যথেচ্ছা। কখনো জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে গানের আঙ্গিক পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনো বা বিজ্ঞাপনী পণ্য হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। প্রশ্ন হলো— এভাবে কি তাঁকে আমরা ধারণ করছি, নাকি ব্যবহার করছি?

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতায় রয়েছে এক আধ্যাত্মিকতা। সীমার মধ্যে থেকে অসীমের সন্ধান করার প্রয়াস। সত্য ও মঙ্গলের সাধনা। এই ভাবনা কোনো সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়— বরং সর্বকালীন। মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, পরম সত্য ও সুন্দরের মাঝখানে যে গভীর সম্পর্ক— তারই সন্ধান দিয়েছেন তিনি। এসবের মধ্য দিয়ে আত্মিক মুক্তির সাধনাও করেছেন। মানুষের সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার

তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত

নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়

জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়

তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার!

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,

প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

শিল্প-সাহিত্যের অসামান্য ভান্ডার ছাড়াও, আমাদের সমাজজীবনের বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাঙালির রুচিবোধ নির্মাণের অন্যতম কারিগর রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি রমণীর পোশাকবিন্যাস থেকে শুরু করে জন্মোৎসব, মৃত্যুসভা বা শোকসভা, সমবায়, সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠান পরিচালনার পদ্ধতি— সবকিছুর উপযোগিতার ভেতর দিয়ে সমাজ কিভাবে একত্রিত হতে পারে, তা তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন। শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেই নয়, নিজ জীবনেও নান্দনিকতার চর্চা করে তিনি তা অনুশীলন করে দেখিয়েছেন।

সুতরাং আজকের সময়ে এসে, যখন ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, কিন্তু মিলনের কোনো সুর কোথাও বাজছে না, কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— তখন রবীন্দ্রচর্চার প্রাসঙ্গিকতা সবচেয়ে বেশি।

তাহার পরে আঁধার ঘরে

প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো—

ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে

কতটুকুন তফাত হল।

মনেরে তাই কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে।

মহান কবিকে স্মরণ করছি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।