আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যেখানে দ্রুত নগরায়ন, প্রযুক্তির বিস্তার ও বিশ্বায়নের ঢেউ আমাদের জীবনযাত্রাকে বদলে দিচ্ছে অস্বাভাবিক গতিতে। তথ্য ও যোগাযোগের যুগে ‘আসক্তি’ বেড়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা, সাংস্কৃতিক জড়তা ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা গভীরতর হচ্ছে। আধুনিকতা যেন শুধুই বহিরাগত ঝলকানি আর ভোগবিলাসের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন সময় শিল্প ও সংস্কৃতির মাধুর্য, গভীরতা ও মানবিক স্পর্শ ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ‘বাজারের রুচি’ ও বিনোদনের পণ্যায়নের কাছে। আমাদের সমাজের অনেকেই শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, যার ফলে প্রকৃত সৌন্দর্য ও নিজস্বতা হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্পকলার যেমন যেউদ্দেশ্য— মানুষকে তার অস্তিত্বের অন্তর্গত গভীরতা ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে সচেতন করা, সংবেদনশীল করে তোলা— আজ তা প্রায়ই বদলে যাচ্ছে অলঙ্কার ও ভোগবিলাসের আনুষঙ্গিক পণ্য হিসেবে।

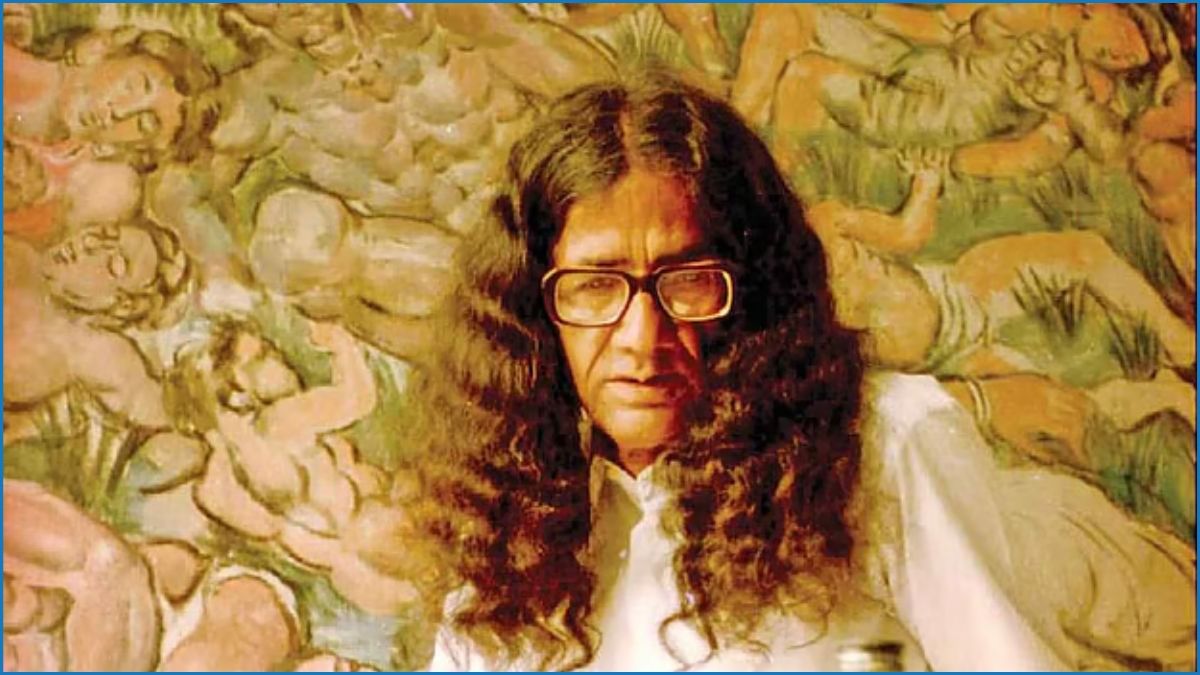

এমন সংকটময় প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এস এম সুলতান। তিনি শুধু একজন চিত্রশিল্পী নন; তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু। তিনি ছিলেন সামাজিক বোধের নির্মাতা, যিনি নিজের শিল্পে গ্রামীণ বাংলার আত্মাকে উচ্চকিত করে বিশ্বমানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মাটির গন্ধ, কৃষকের ঘাম, নদীর ঢেউ আর শিশুদের নির্ভেজাল হাসি তাঁর তুলির রেখায় বেঁধে গিয়েছিল। এইসব গুণাবলী তাঁকে বাংলা চিত্রকলার ‘সুলতান’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজ নামের স্বার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর সৃজনকর্মময় জীবনে।

সুলতানের শিল্পশৈলী ছিল এক বিশিষ্ট সংমিশ্রণ— গ্রামীণ জীবনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনাসহ অন্তর্লীন মানবিক বার্তাও তিনি যোগ করতেন তার ক্যানভাসে। তার চিত্রায়ণে দেখা যায় শেকড়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা, যা আধুনিকতার সঙ্গে সংহত হয়ে মানবিক, আত্মমর্যাদাশীল ও টেকসই সমাজের প্রতিফলন ঘটায়। তিনি একদম মাটির মানুষ ছিলেন, যিনি মাটি থেকে উঠে বিশ্বদরবারে বাংলার সংস্কৃতির এক অনন্য কীর্তি উপস্থাপন করেছেন।

নড়াইলের গ্রামীণ পরিবেশে জন্ম নেওয়া সুলতানের শৈশব কেটেছে প্রকৃতি, নদী, মাঠ আর মানুষের নিবিড় সংস্রবে। পিতার নির্মাণকাজ, গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের ছাপ ছিল তাঁর প্রথম শিল্পশিক্ষা। ঢাকা আর্ট কলেজে পড়ালেখা করলেও, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়িয়ে তাঁর প্রকৃত শিক্ষক ছিল ‘জীবন’— যেখানে কৃষকের পরিশ্রম, শিশুর হাসি, নদীর জলধারা সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর চিত্রভাষা।

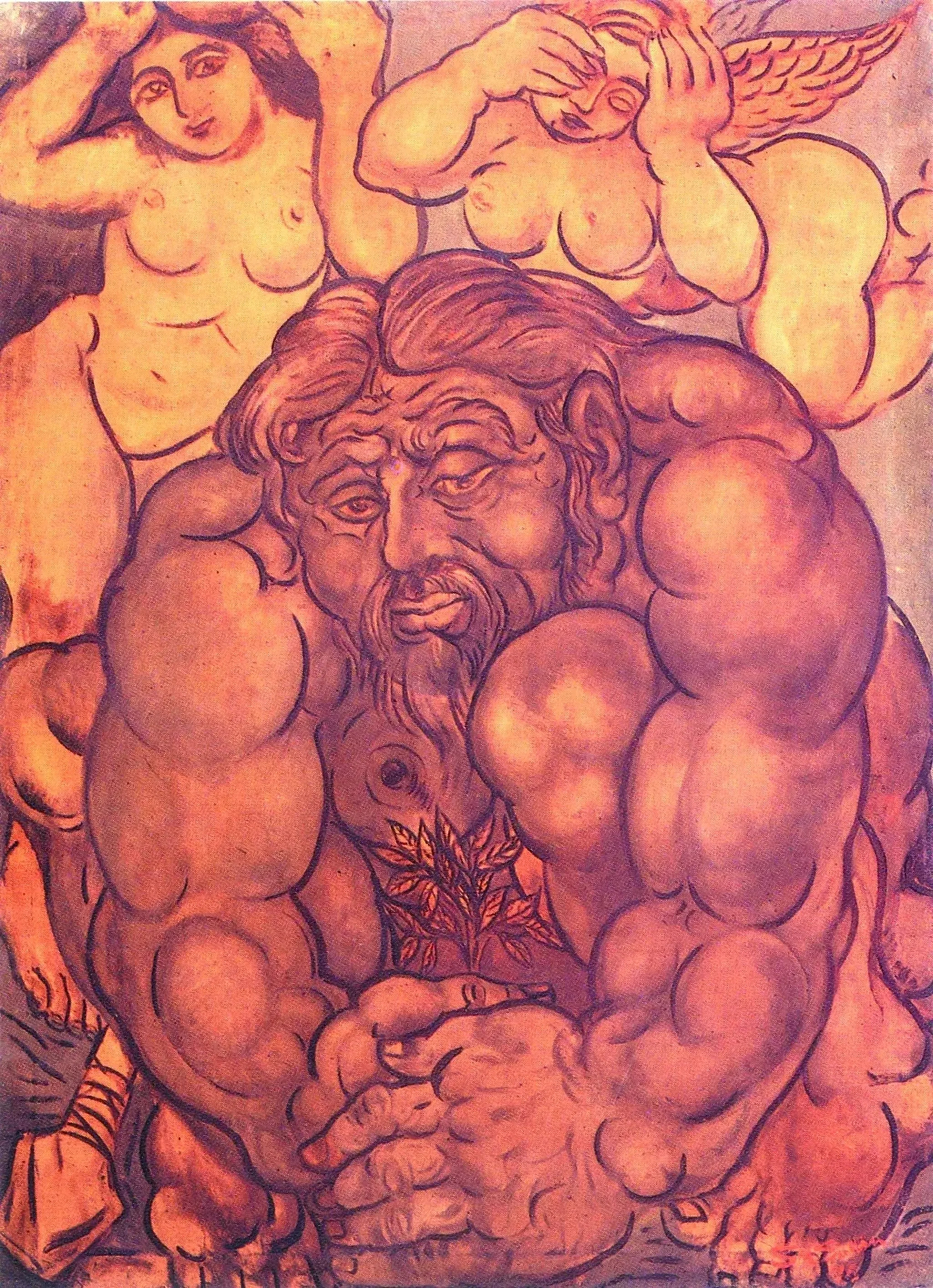

সুলতানের চিত্রকর্মে আকারের বিশালতা, রেখার বলিষ্ঠতা ও রঙের সরলতা স্পষ্ট। তাঁর ছবিতে দেখা যায় গাঢ় মাটির রং, কৃষকের শক্তিশালী দেহ ও দৃঢ় পেশি, যা শুধুই মানব শরীর নয়, বরং প্রকৃতির অপরিসীম শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। বিমূর্ততা বাদ দিয়ে তিনি সরাসরি বাস্তবতা উপস্থাপন করেছেন, যেন সাধারণ মানুষও সহজেই বুঝতে পারে তাঁর বার্তা। তাঁর রঙের প্যালেটে মাটির উষ্ণতা, সবুজের শান্তি, সূর্যের গাঢ়তা ও নদীর স্নিগ্ধতা মিশে আছে— সেই মিশ্রণ বাংলার নিজস্ব রঙভাষা তৈরি করেছে।

এস এম সুলতানের ক্যানভাস শুধু গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়; এটি ছিল এক জাতির আত্মপরিচয়ের আয়না। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন চিত্রকর্মে তাঁর রাজনৈতিক ও নৈতিক সচেতনতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। গণহত্যার বেদনাকে তিনি শুধু ধারণ করেননি, বরং বাঙালির সংগ্রাম, পুনর্জাগরণ ও ঐক্যের আহ্বানও তুলে ধরেছেন। তাঁর শিল্প ছিল স্পষ্ট প্রতিবাদের ভাষা— শোষণ, অবিচার ও অবহেলার বিরুদ্ধে এক দার্শনিক ও মানবিক প্রতিবাদ।

বিশ্বের নানা শহরে— কলকাতা, সিমলা, লাহোর, করাচি, নিউইয়র্ক, লন্ডন— তাঁর নাম মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা পেলেও তিনি নিজ দেশের গ্রামেই থেকে কাজ করেছেন। বিদেশে স্থায়ী না হয়ে নিজ পৈতৃক ভূমি নড়াইলেই গড়ে তুলেছেন শিল্প ও সমাজসেবার মহৎ পরিকাঠামো। দেশের শিল্পাঙ্গনে দীর্ঘদিন অবহেলায় থেকে ধীরে ধীরে সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তাঁর কাজ ইউরো-কেন্দ্রিক আধুনিকতাকে অটোমেটিকভাবে গ্রহণ করেননি; বরং নিজের মাটির ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে বৈশ্বিক শিল্পচর্চার মধ্যে থেকে স্থানীয় আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে একটি ‘মাটিমুখী আধুনিকতা’ গড়ে ওঠে— যা যান্ত্রিক নগরজীবনের বিকল্প এবং মানবিক ও প্রাকৃতিক রীতির শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত।

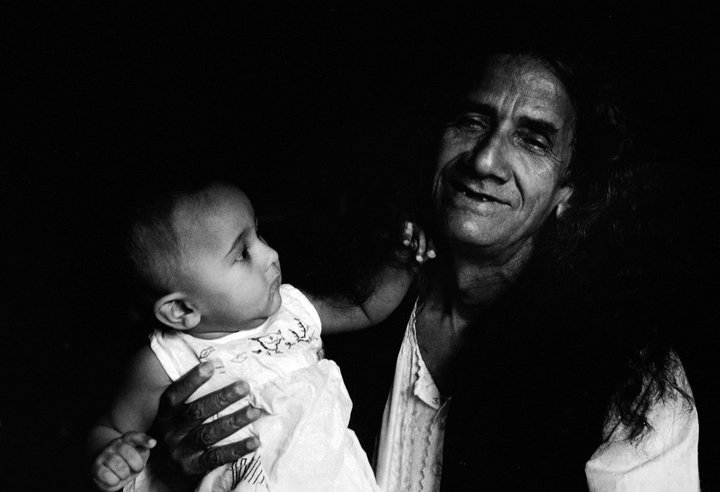

শিশুরা ছিল সুলতানের শিল্প ও জীবনচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুরা যদি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শিল্পের ভাষা বুঝতে শেখে, তবে তার জীবন হবে মানবিক ও সৃজনশীল। এজন্য তিনি ‘নন্দনকানন’সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে প্রকৃতি আর শিল্পকে একসঙ্গে শেখানো হতো।

সুলতানের জীবন ছিল বিচিত্র ও মুক্ত। কখনো নৃত্য, বাঁশি, ঘুণঘুণ নৃত্য, কখনো নির্ভীক বহির্মুখী যাযাবরী মনোভাব— এই বহুমুখিতা তাঁর শিল্পী ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়ের প্রতিফলন। তিনি নিজেকে সামাজিক ও শৈল্পিক শাসন থেকে মুক্ত রেখে, মুক্তচিত্ত ও প্রাণবন্ত শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের সময়, সুলতানের শিল্প-দীক্ষা আমাদের জন্য অতীব প্রাসঙ্গিক। শিল্পকে গণমুখী করা, শিক্ষাকে মাটির সঙ্গে যুক্ত করা এবং শিশুপ্রেমকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে স্থান দেওয়া— এসব ছিল তাঁর নন্দনতত্ত্বের মূলমন্ত্র।

দুর্ভাগ্যবশত, সুলতানের অনেক কাজ সংরক্ষিত হয়নি। অনেক ছবি রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়েছে, আবার অনেক বিদেশে পড়ে আছে। এই ক্ষতি শুধু আর্থিক নয়, সাংস্কৃতিক— আমাদের জাতির ঐতিহ্যের বড় ধ্বস। সুলতানের হারানো শিল্পকর্ম উদ্ধারে কাজ করা এবং সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া আমাদের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

এস এম সুলতান ছিলেন শুধু একজন বড় শিল্পী নয়, তিনি ছিলেন বড় দার্শনিক ও মানবতাবাদী। তিনি শিখিয়েছেন, শিল্পের প্রকৃত কাজ মানুষকে তার শেকড়, প্রকৃতি ও মানবতার সঙ্গে সংযুক্ত করা। তিনি প্রমাণ করেছেন, আধুনিকতা পাশ্চাত্যের নকল নয়, নিজের মাটির সৌন্দর্যকে বিশ্বভাষায় অনুবাদ করা। আজকের সাংস্কৃতিক জড়তায় তাঁর শিল্প আমাদের দেখায়, কিভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা জুড়ে দিলে শিল্প হয়ে ওঠে সভ্যতার পুনর্গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার।

সুলতানের জীবন ও চিত্রকলা আমাদের শেখায়, যেতে হবে মাটির কাছে, মানুষকে সম্মান করতে হবে, শিশুদের নান্দনিকতায় বড় হতে দিতে হবে। তাহলেই সম্ভব এক বাস্তব বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।

জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই বাংলা চিত্রকলার ‘সুলতান’কে।