জুলাই অভ্যুত্থানের পর একটি স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আশায় যখন পুরো জাতি উন্মুখ, ঠিক তখনই নির্বাচনি পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য এক নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে গত কয়েক মাস ধরে সক্রিয় থাকা ‘জুলাই অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক জাতীয় ঐক্য’ যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে ছিল, পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেখানে এখন স্পষ্ট বিভক্তি। দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী বিএনপিকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে একের পর এক সমাবেশ করছে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। এতে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, চূড়ান্ত নির্বাচনের আগেই যদি এমন ভাঙন শুরু হয়, তবে বৃহত্তর সরকারবিরোধী আন্দোলন আদৌ আর কতটা কার্যকর থাকবে।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ঐকমত্য কমিশনের টেবিলেই নয়, বরং রাজপথেও উত্তাপ ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট এবং জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি ইসলামি দলের মধ্যে এই বিভেদ এখন স্পষ্ট, যা আগামী দিনের রাজনীতির জন্য একটি অশনি সংকেত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ঐক্যে ফাটল স্পষ্ট

ঐক্য কেবল ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর বাস্তবিক প্রয়োগেও ফাটল ধরেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুটি ঘটনা এই বিভেদকে জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে। গত ২৮ জুন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং ১৯ জুলাই জামায়াতে ইসলামী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পৃথক সমাবেশ আয়োজন করে, যেখানে তাদের প্রধান দাবি ছিল পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন। আশ্চর্যজনকভাবে, এই দুটি সমাবেশে তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী বিএনপি বা তার সমমনা দলগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান অকপটেই স্বীকার করেছেন, ‘আমাদের সমাবেশে কেবল তাদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যারা পিআর পদ্ধতির পক্ষে।’

জামায়াতের সমাবেশেও একই চিত্র দেখা গেছে। বছরের পর বছর ধরে জোটবদ্ধ আন্দোলন করা সত্ত্বেও বিএনপিকে পাশ কাটিয়ে এই আয়োজন স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, পিআর ইস্যুতে তারা কোনো ছাড় দিতে নারাজ। এ ঘটনাগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং কৌশলগত এবং আদর্শিক দূরত্বের এক শীতল প্রদর্শন। জুলাই অভ্যুত্থানে যে ঐক্য স্বৈরাচার পতনের ডাক দিয়েছিল, সেই ঐক্যই এখন নির্বাচনি সংস্কারের প্রশ্নে বিভক্ত।

যারা পিআরের পক্ষে

জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) প্রায় ১৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতির জোরালো সমর্থক। তাদের মূল যুক্তি হলো, বর্তমান ‘ফাস্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট’ (এফপিটিপি) বা এলাকাভিত্তিক নির্বাচনি ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ভোটের সঠিক প্রতিফলন ঘটে না। একটি দল হয়তো সারা দেশে ৩০% ভোট পেল, কিন্তু আসনের হিসাবে তার প্রতিফলন অবহেলিত হতে পারে। তাদের মতে, পিআর পদ্ধতি চালু হলে প্রতিটি দল তাদের

প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। এতে ছোট দলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা পাবে এবং সংসদে বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত

হবে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘পিআর পদ্ধতিতে স্বচ্ছ নির্বাচনের বিরোধিতা করা মানে তারা জাতির প্রত্যাশা নিয়ে সচেতন নয়।’ তার দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাদের মতে, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান, তারাই। এই পদ্ধতির বিরোধিতা করছে।

যারা পিআরের বিপক্ষে

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তাদের যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ২৮টির বেশি দল এই পদ্ধতির তীব্র বিরোধী। তাদের প্রধান শঙ্কা, পিআর পদ্ধতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান। এখানকার মানুষ এলাকাভিত্তিক এমপির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবং জবাবদিহিতায় অভ্যস্ত। বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের কথায়, ‘পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে ভোট দেবেন একজনকে, কিন্তু এমপি পাবেন আরেকজনকে।’

অর্থাৎ, ভোটার সরাসরি প্রার্থীকে নয়, দলকে ভোট দেবে এবং দল তাদের তালিকা থেকে এমপি মনোনীত করবে। এতে জনগণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক নষ্ট হবে বলে তারা মনে করেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমিনুল হক আরও কঠোর ভাষায় বলেন, ‘যারা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়, তাদের মেম্বার হওয়ারও যোগ্যতা নেই।’ বিএনপির নেতারা মনে করছেন, এই বিতর্কটি মূলত নির্বাচনকে বিলম্বিত করার একটি ষড়যন্ত্র। যখন দেশ একটি দ্রুত নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন এমন একটি মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রস্তাব সময়ক্ষেপণের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা

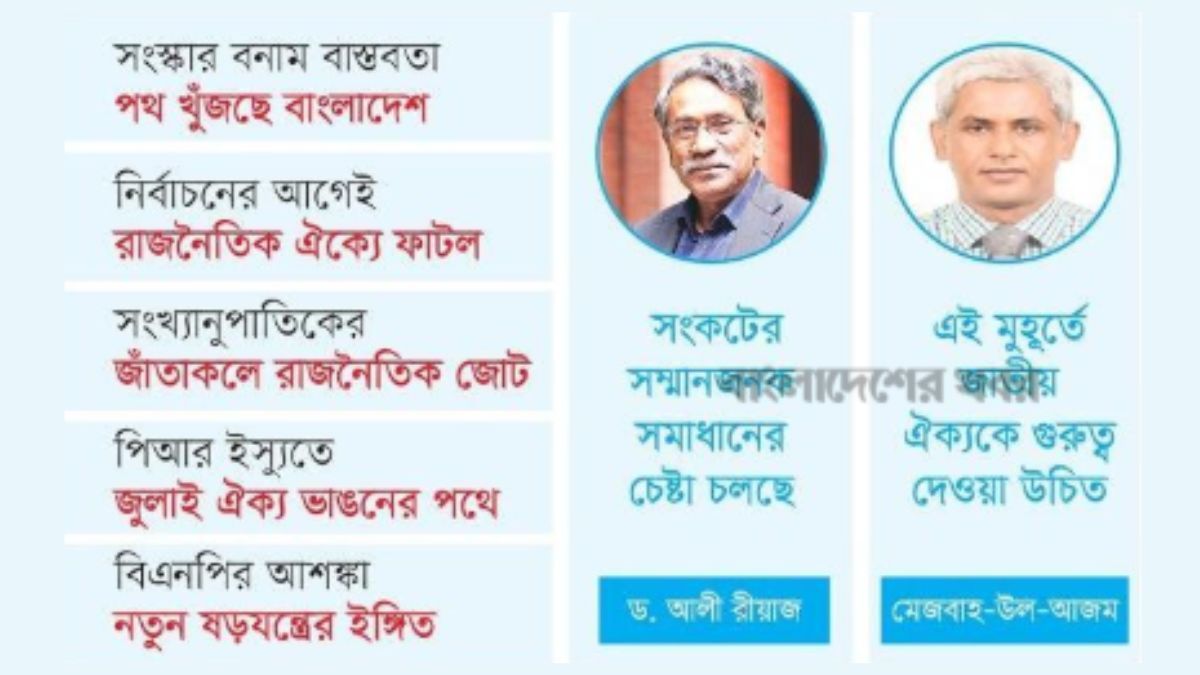

রাজনৈতিক এই উত্তাপের মধ্যে বিশ্লেষকরা সহনশীলতার আহ্বান জানাচ্ছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেজবাহ-উল-আজম সওদাগর বলেন, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ঐক্য দরকার পিআর পদ্ধতি গণতান্ত্রিক বিশ্বে কোনো দেশেই খুব জনপ্রিয় নয়। বাংলাদেশে নির্বাচনি এলাকাভিত্তিক যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, পিআর তা ধ্বংস করে দেবে। তার মতে, এই মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে তিনি একটি বিকল্প পথের কথাও বলেছেন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ হলে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতির বিষয়টি ভাবা যেতে পারে।

এই বিতর্ক নিরসনে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও একটি মধ্যমপন্থা খোঁজার চেষ্টা করছে। কমিশনের কাছে নিবন্ধিত ৫০টি দলের মধ্যে ১৮টি পক্ষে এবং ২৮টি বিপক্ষে মত দিয়েছে। কমিশন প্রাথমিকভাবে নিম্নকক্ষে নয়, বরং প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পিআর পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করার কথা ভাবছে। কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, ‘উচ্চকক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এটি হতে পারে সংকটের একটি সম্মানজনক সমাধান।

পিআর পদ্ধতি আসলে কী

পিআর হলো এমন একটি নির্বাচনি ব্যবস্থা যেখানে একটি রাজনৈতিক দল সারা দেশে প্রাপ্ত মোট ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে সংসদে আসন লাভ করে। বাংলাদেশে বর্তমানে চালু আছে এফপিটিপি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দেশ ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত। প্রতিটি এলাকায় যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পান, তিনিই নির্বাচিত হন, তিনি মোট ভোটের ৫০ শতাংশের কম পান। ধরা যাক, ‘ক’ দল সারা দেশে ৩৫% ভোট পেল, কিন্তু মাত্র ১০০টি আসনে জয়ী হলো। অন্যদিকে ‘খ’ দল ৩০% ভোট পেয়ে ১৫০টি আসনে জিতে সরকার গঠন করল। এফপিটিপি পদ্ধতিতে এটি সম্ভব। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে ‘ক’ দল যেহেতু ৩৫% ভোট পেয়েছে, তারা সংসদের মোট আসনের ৩৫% (প্রায় ১০৫টি আসন) লাভ করবে। এতে ভোটের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত হয়।

ভবিষ্যৎ পথ এবং শঙ্কা

পিআর বিতর্ক জুলাই ঐক্যের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু এই বিতর্ক যদি চলমান থাকে, তবে সেই সময়সীমা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম এই আলোচনার জন্য জামায়াতকে দায়ী করে বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরও পিআর নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না। হঠাৎ করে জামায়াত, চরমোনাই পীরের দল এটি নিয়ে মাঠে নেমেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, শেষ পর্যন্ত এই সংকট কোন দিকে মোড় নেবে, তা নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ওপর। একদিকে ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি, অন্যদিকে দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার যুক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যদি দলগুলো কেবল নিজেদের দাবিতে অটল থাকে, তবে জুলাই অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ‘একটি ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নের পথ আরও দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ হবে। এই বিভেদ প্রকারান্তরে সেই শক্তিগুলোকেই সুবিধা দেবে, যাদের বিরুদ্ধে এই ঐক্য গড়ে উঠেছিল। তাই নির্বাচনের আগেই এই নির্বাচনি বিতর্কের সমাধান হওয়া অপরিহার্য।