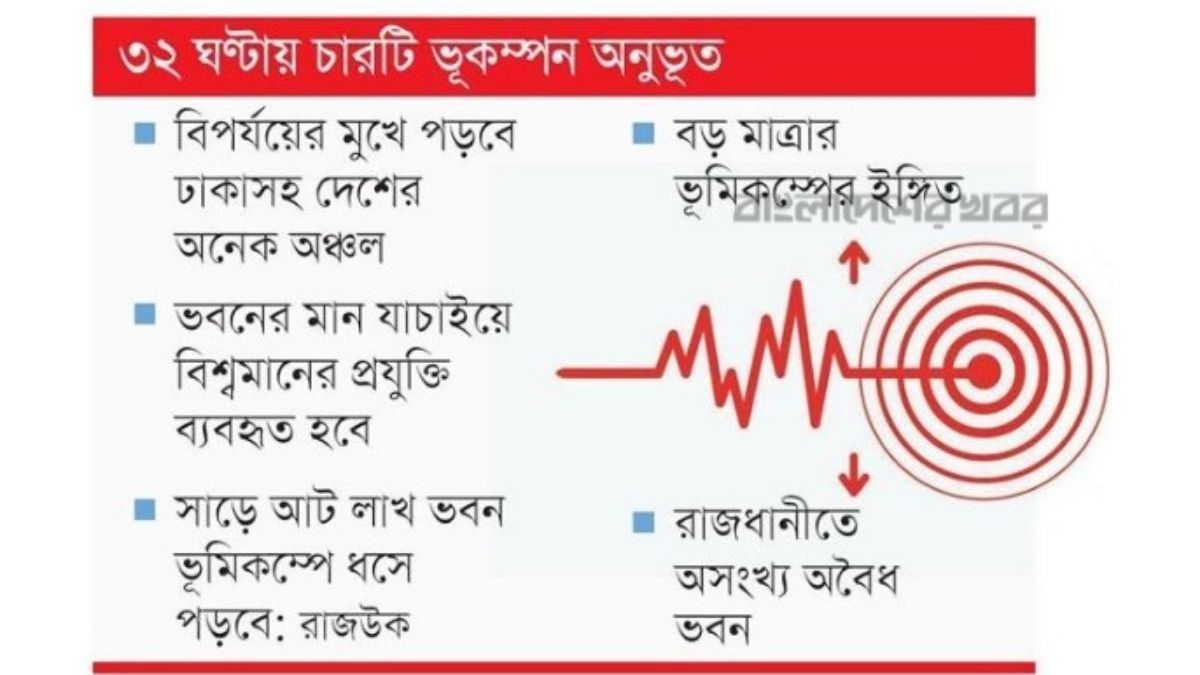

ভূমিকম্প আতঙ্কে দেশবাসী। ৩২ ঘণ্টায় চারটি ভূ-কম্পন অনুভূত হয়েছে দেশে। গত শুক্রবার সকালে রাজধানীর অদূরে নরসিংদীর মাধবধীতে পাঁচ দশমিক সাত মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে ১১ জন নিহতের পাশাপাশি ছয় শতাধিক আহত হন। ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শনিবার সকালে নরসিংদীতে একটি মৃদু ভূমিকম্প হয়। জেলার পলাশ উপজেলায় সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল তিন দশমিক তিন। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীতে দুইবার ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্প দুটির উৎপত্তিস্থল রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির বলেন, শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে পরপর দুটি ভূমিকম্প হয়েছে। এর মধ্যে সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে ৪ সেকেন্ডে রিখটার স্কেলে তিন দশমিক সাত মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়। এর এক সেকেন্ড পর সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে ৫ সেকেন্ডে দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে এটির মাত্রা চার দশমিক তিন। দুটি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকার বাড্ডা এলাকায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন করে ভূমিকম্পে আতঙ্ক বিরাজ করছে রাজধানীসহ সারা দেশে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ছোট ও মাঝারি ভূ-কম্পন বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনিতেই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঝুঁকিতেই রয়েছে বাংলাদেশ। বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দুই কোটি মানুষের বসবাসের নগরী ঢাকা শহর। এ শহরের বেশির ভাগ ভবনই নির্মিত হয়েছে বিল্ডিং কোড না মেনে। অনেক ক্ষেত্রে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর অনুমতি না নিয়েই ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ঢাকায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এখনই ব্যবস্থা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বঙ্গীয় অববাহিকার অধিকাংশই বাংলাদেশে। ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এর উৎপত্তি। ক্রিটেসিয়াস যুগের পূর্বে (সাড়ে ১২ কোটি বছর আগে) বাংলাদেশের অংশবিশেষসহ (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল) ভারতীয় প্লেট অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে একটি বৃহৎ মহাদেশ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশের তখন অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর গন্ডোয়ানাল্যান্ডে ফাটলের ফলে ভারতীয় প্লেটের উত্তরমুখী সঞ্চরণ ও সবশেষ এশীয় প্লেটের সঙ্গে এর সংঘর্ষের ফলে হিমালয় পর্বতমালা ও বাংলাদেশের ব-দ্বীপীয় সমভূমির সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন ও ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল, কারণ প্লেট সীমানা। প্লেট সীমানা বরাবর এরকম ভূমিকম্প প্রতিদিনই প্রচুর হয়, যেগুলো ছোট ছোট। তবে মাঝেমধ্যে বড় ভূমিকম্পও হয়। বাংলাদেশে ভূমিকম্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ। অনেক মানুষ বাস্তুহারা হবে, তাদের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এখনই প্রস্তুতি ও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে প্রধানত এর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষস্থলে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি নিয়মিত ভূমিকম্পের হুমকির মুখে রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলগুলো অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।

ভূমিকম্প নিয়ে কয়েক দশক ধরে কাজ করা ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, দুটি প্লেট, ইন্দো-বার্মা টেকটোনিক প্লটের সংযোগস্থলে শুক্রবারের ভূমিকম্পটি হয়েছে। কম্পনের তীব্রতা ছিল বেশ। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে তা দেশের পটভূমিতে সা¤প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ। এতদিন শক্তি আটক অবস্থায় ছিল। এর উন্মোচন শুরু হয়েছে। এখন পরবর্তীকালে ফাঁকা দিয়ে আবার ভূমিকম্প হতে পারে। মাত্রা এর চেয়ে বেশিও হতে পারে। তবে এ বিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। যাতে করে দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদি আহমেদ আনসারী বলেন, ঢাকা শহরে প্রায় ২১ লাখের মতো ভবন রয়েছে। তার মধ্যে ১৫ লাখ একতলা-দোতলা। চার থেকে ছয়তলা ভবন প্রায় ছয় লাখের মতো। ১০ তলা, ২০ তলাও রয়েছে। ঢাকার ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে সাত মাত্রার ভূমিকম্প হলে দু-তিন লাখ মানুষ হতাহত হবে। ঢাকা শহরের ৩৫ শতাংশ ভবন ভেঙে পড়ার শঙ্কা আছে। ভবনগুলো এখনই পরীক্ষা করা দরকার। বিশেষ করে ঢাকার ভবনগুলোর পরীক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে দরকার। এখানে সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় হবে না, রাজউককে দিয়ে সাধারণ মানুষকে জানান দেবে, সব ভবন পরীক্ষা করে সনদ দিয়ে দেবে যে ভবনগুলো বিল্ডিং কোড অনুযায়ী হয়েছে।

রাজউক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রিয়াজুল ইসলাম তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন, আমরা জবাবদিহির মধ্যে আনার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে বিধিবহির্ভূত ৩ হাজার ৩৮২টি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন সাত-আট মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শুক্রবার ভূমিকম্পের পরপরই রাজউকের সবার ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া এলাকাভিত্তিক কর্মকর্তাদের মাঠে নামানো হয়েছে। যেসব ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে তা প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করে জননিরাপত্তার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাজউক ২০২২ সালে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় রাজধানীর ভবনগুলো নিয়ে জরিপ পরিচালনা করেছে। ওই জরিপে বলা হয়েছে, রাজধানীর ২১ লাখ ৪৫ হাজার ভবন রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে আট লাখ ভবন বড় মাত্রার (সাত বা তার চেয়ে বেশি) ভূমিকম্পে ধসে পড়বে। এর মধ্যে সেমিপাকা থেকে বহুতলা ভবন রয়েছে। এর মধ্যে বহুতলাবিশিষ্ট ভবনের সংখ্যা রয়েছে ৭৫ হাজারের বেশি।

জানা গেছে, রাজধানীতে নকশার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভবন নির্মাণ বন্ধ হচ্ছে না। চলতি বছরে রাজউক প্রায় সাড়ে তিন হাজার অবৈধ ভবন চিহ্নিত করে। ইতোমধ্যে এসব ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া রাজউক এলাকায় কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই শত শত ভবন গড়ে উঠেছে নগরীর বসিলা, ঢাকা উদ্যান ও কেরানীগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায়। রাজউক সূত্রে আরো জানা যায়, রাজধানীর মাস্টারপ্ল্যান ড্যাপের তথ্যমতে-২০০৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৯৫ হাজার স্থাপনা গড়ে ওঠে। ওই সময়ে রাজউক থেকে চার হাজার ১৪৭টি ভবন নির্মাণের অনুমোদন নেওয়া হয়। ফলে অনুমোদন ছাড়াই ৯৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ভবন এখন রাজউকের জন্য বড় এক বোঝা। যদিও নানাভাবে অভিযান চালানো অব্যাহত আছে। কিন্তু ওই অর্থে সমাধান হচ্ছে না।

রাজউকের আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা ও আশপাশের ভবনগুলো ন্যূনতম মান বজায় না রেখেই তৈরি হচ্ছে। এ কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি মারাত্মক। শুক্রবার পাঁচ দশমিক সাত মাত্রার ভূমিকম্পে অনেক ভবনে ফাটল ধরেছে। অনেক ভবন ধসে মানুষ হতাহত হয়েছেন। এই মাত্রা সাত হলে সে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ এক বিপর্যয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে রাজউক। সেখানে একটি ট্রাস্ট গঠন করে দুর্যোগসহনশীল ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান ভবনের মান যাচাই-বাছাই করার কথা। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সেগুলো সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে রাজউক ও সরকার যদি সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে, তাহলে রাজধানীর ভবনগুলো অনেকাংশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় সহনশীল হবে।

এদিকে রাজউক সূত্র জানায়, ভবনের মান যাচাইয়ের জন্য রাজউক শিগগিরই বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এটি কার্যকর হলে স্বাধীন একটি সংস্থা বা ট্রাস্ট গঠনের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিগতভাবে যাচাই কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর অবৈধ ও ভূমিকম্প সহনশীল ভবন বিশেষ রং দিয়ে মার্কিং করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ভূমিকম্প উত্তর উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য প্রায় ৬৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। এই সব যন্ত্রপাতি দ্বারা এমনকি পুরনো ঢাকার অলিগলিতে ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় কাজ করা সহজ হবে। পরবর্তীতে আরো ২০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-কে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজের জন্য এবং কিছু যন্ত্রপাতি ভূমিকম্প গবেষণা বুয়েট-কে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ঢাকা শহরকে ১০টি সেক্টরে বিভক্ত করে ভূমিকম্প কন্টিজেন্ট প্ল্যানের খসড়াও প্রস্তত করেছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১৭৬২ সালে টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ফল্ট লাইনে সাড়ে আট মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। এতে সেন্টমার্টিন দ্বীপ প্রায় তিন মিটার ওপরে উঠে আসে। প্রায় ২০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সেই ভূমিকম্প ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ বদলে দেয়। ১৮৬৯ সালে সাড়ে ৭ মাত্রার এ ভূমিকম্প ‘কাচার আর্থকোয়াক’ নামে পরিচিতি পায়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের খুব কাছে জৈন্তা পাহাড়ের উত্তরাংশে অবস্থিত শিলচড়ে। ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাইয়ের ভূমিকম্পের মাত্রা সাত। উৎপত্তিস্থল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায়। ঢাকা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, শেরপুর এবং পাবনায় প্রাণহানি ঘটে।

১৮৯৭ সালে ‘গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়াক’ নামে পরিচিত এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল আট দশমিক সাত। উৎপত্তিস্থল ছিল মেঘালয়ের শিলং অঞ্চল। সেই ভূমিকম্পে দেড় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। সিলেটেই প্রাণহানির সংখ্যা ছিল পাঁচ শতাধিক। সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথে প্রভাব পড়ে। ১৯১৮ সালের ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল সাত দশমিক ছয় এবং উৎপত্তিস্থল ছিল শ্রীমঙ্গলের বালিছড়া। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে ছয় দশমিক এক মাত্রার ভূমিকম্পে ২৩ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৯৯ সালে মহেশখালীতে একটি ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক দুই। সেবার অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়।

বিকেপি/এমবি